Eccoci giunti al punto in cui dobbiamo saltare

il fosso e rassegnarci ad affrontare il tema: «macchine utènsili». Bisogna

infatti dire chiaramente che chi aspira ad entrare nell'Olimpo del

fermodellismo (almeno un trio, speriamo...) non può prescindere dall'ausilio

di qualche macchinetta: in primo luogo, del tornio.

Per chiarezza, occorre precisare che le macchine utensili si possono

classificare in due grandi famiglie:

I) Macchine che lavorano per

«deformazione plastica» del materiale (magli, presse, coniatrici, laminatoi

di vario tipo etc.);

2) Macchine con asportazione di truciolo (torni,

fresatrici, trapani, brocciatrici, affilatrici, molatrici etc.): esse

modificano i pezzi trattati asportando il materiale con appositi utensili,

che agiscono «tagliando» dal pezzo, per l'appunto, il «truciolo».

Scorrendo l'elenco, a qualcuno verrà alla bocca un'osservazione del genere:

«Caspita! qui ci vuole un'intera officina, altro che tornio ! E i soldi, o

-meglio- gli euro ?».

Tranquillizziamoci. La macchina a cui possono limitarsi i fermodellisti è

certamente il tornio, che nella realtà si presenta in versioni plurime,

particolarmente adatte per certe operazioni. Ma noi limiteremo l'attenzione

al tipo più diffuso e versatile: il tornio parallelo.

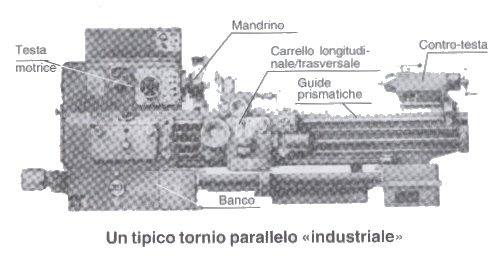

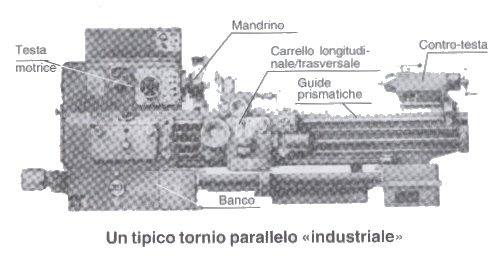

La fotografia qui sotto rappresenta un tipo esemplare di tornio parallelo ad

uso industriale: vi sono indicati gli elementi basilari della macchina. Il

banco è la massiccia incastellatura di base della macchina,: su di esso

vengono ricavate le guide prismatiche, sulle quali scorre durante il lavoro

il carrello longitudinale/trasversale, cosiddetto perché, oltre al movimento

longitudinale, è munito di una slitta trasversale (moto perpendicolare alle

guide) sul quale è montato il «porta-utensili».

Fig.

1) Fig.

1)

Godendo della possibilità di spostarsi longitudinalmente e trasversalmente,

l'utensile, montato -come già detto -sulla slitta trasversale del carrello,

è in grado di raggiungere con la sua punta tutte le posizioni utili per il

lavoro, come vedremo più chiaramente in seguito.

Quanto ai costi, mi pare di aver già avvertito in precedenza che, in certe

occasioni, è necessario allargare i cordoni della borsa. Con niente,

evidentemente, non si giunge a niente. Ma la situazione è meno drammatica di

quel che parrebbe a prima vista: quando si dice «tornio» (in ambito fermodellistico), si intende una di quelle macchinette appositamente

studiate per l'esercizio del modellismo (e dell'oreficeria), le quali si

prestano a funzioni multiple, spaziando non raramente, grazie alle

caratteristiche proprie e a una ricca serie di accessori, nel campo delle

altre macchine che abbiamo elencato.

L'acquisto comporta, indubbiamente, un esborso cospicuo: ma, una volta

attuato, le spese necessarie sono ridotte a un livello accettabile, e ben

inferiore a quello cui è assuefatto, non diciamo un collezionista, ma anche

un fermodellista della seconda e della terza categoria.

Di proposito non espongo prezzi, in quanto esistono divari anche assai ampi

fra le varie offerte del mercato. Ma la possibilità di scelta

è assai vasta. Ritengo che a tutti i lettori sia capitato di osservare,

magari nelle borse-scambio o nelle vetrine di qualche «ferramenta» di

ragguardevole livello, ma soprattutto a Novegro, l'esposizione di esemplari

interessanti. Ad ogni modo, è da notare che, dopo la... batosta iniziale si

tratta di spese graduali,

che possono essere diluite nel tempo, man mano che

se ne accerti l'utilità, restando obbligate solo le spese per gli utensili

(lame, frese, punte elicoidali etc.) e i materiali di consumo.

Anziché impostare un discorso generico, lo scrivente ritiene che il modo

migliore di prendere confidenza con le macchine utensili sia quello di esemplificare,

facendo riferimento a una macchina ben precisa, da me ben conosciuta ed

apprezzata, di cui mi sono dotato nel 1958, e che da allora ho usato

intensamente e con intensa soddisfazione: il tornietto Emco Unimat, allora

fabbricato dalla ditta Emco Maier & Co. di Hallein (Austria).

«Nel 1958 ?

-dirà qualcuno, specie se molto giovane -Ma il '58 è preistoria. Che nesso

può esserci fra la preistoria e il momento attuale?».

Non posso negare il peso dell'obiezione: ma, un tornio essendo sempre un

tornio, qui l'evoluzione della tecnica non ha inciso sulla sostanza della

macchina, ma solo su certi elementi di contorno. Ho perciò deciso di esporre

innanzitutto come si imparava a lavorare sul torni etto Unimat di quasi

cinquant'anni or sono, perché la tecnica delle lavorazioni è ancora quella;

riservandomi di trattare in seguito dell'ultimo discendente dell'Unimat, del

quale metterò in evidenza le varianti di struttura e le conseguenti

possibili varianti di lavorazione. Perché, anche se qualche procedimento

descritto per l'Unimat risulterà superato da accorgimenti successivamente

adottati, l'aver imparato come si faceva con l'Unimat rimarrà pur sempre un

prezioso arricchimento metodologico: il sapere acquisito, infatti, non va

mai perduto.

Per sventare sospetti di «pareri interessati», a parte il quasi

cinquantennio trascorso da quei tempi

(felici, per chi scrive), ribadisco

che le mie lodi sono ben meritate. Basti notare, infatti, l'originale e

brillante idea di modificarne la struttura mediante l'adozione di guide

longitudinali cilindriche, in luogo di quelle prismatiche consuete nei

torni: il vantaggio è una radicale semplificazione della lavorazione, con

evidente risparmio nei costi.

Ho appreso con disappunto la recente notizia

che la Emco Mayer & Co. è stata smembrata in quattro parti e non esiste più

nello stato del 1958. Pare che la costruzione delle preziose macchinette sia

passata addirittura in Inghilterra sotto altro nome.

|

|

Il tornietto Emco UNIMAT '58

Assai numerosi tipi di tornietti per

orologiai, orefici e modellisti (queste categorie di utenti hanno esigenze

analoghe) sono disponibili sul mercato. lo ho deciso di trattare dell'Emco

Unimat, non solo perché da me ben conosciuto, ma anche perché appositamente

studiato e fin d'allora assai diffuso tra i modellisti (la Ditta vantava

allora oltre 80.000 esemplari venduti nel mondo, fra le varie categorie di

utenti), ma anche perché, pur ridotto alla più semplice espressione, mi è

sempre apparso, sulla base della vasta esperienza maturata, un'ottima

macchinetta, dalla quale il modellista esperto può ricavare presta7ioni

decisamente al di là di quanto si potrebbe credere. Era allora, inoltre, di

costo accessibile (L. 58.000'); la ricca dotazione di accessori. che si

potevano acquistare a parte (od eventualmente costruire con la macchina

medesima), lo rendeva (e lo rende tuttora per me e coloro che ancora lo

usano) quanto mai versatile.

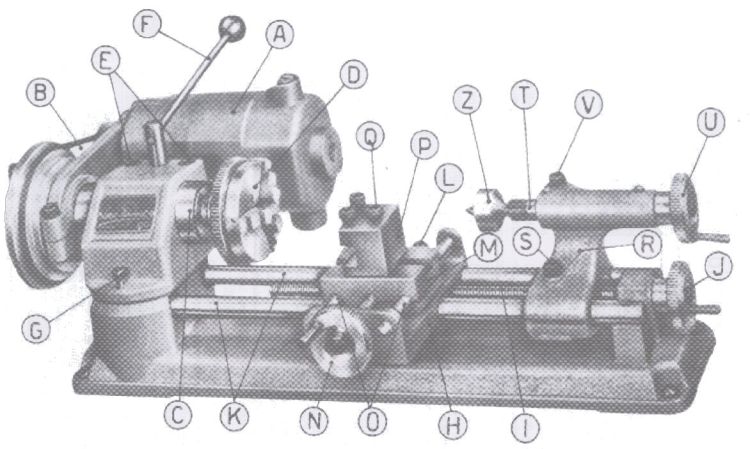

Nella pagina precedente appare una vista fotografica della macchina con la

nomenclatura degli elementi costitutivi. Per poter procedere con cognizione

di causa e una certa disinvoltura in seguito, è necessario che. esaminando

accuratamente la figura d'insieme e le lettere indicative. impariamo a

memoria con sicurezza le didascalie ivi apposte, tanto da riconoscere a

prima vista i vari particolari in qualsiasi figurazione di un qualsiasi

tornio

La conoscenza dev' essere sicura ed immediata. tanto da non dover ricorrere

a sforzi mentali quando

la lettura o i grafici ci presentino qualche

elemento del genere. Perciò, riesumando le mie passate abitudini di

insegnante, assegno ai miei cinque lettori il «compito»

di cui sopra: avete due mesi per attuarlo. perché nel prossimo numero de!

Bollettino entreremo nel vivo dell'argomento. Credetemi: è indubbiamente un

sacrificio, ma chi lo vorrà affrontare si troverà assai bene in seguito.

Generalità sulla macchina «tornio»

L'invenzione del tornio o -meglio- del suo

principio di funzionamento, si perde nella notte dei tempi.

Pare tuttavia che risalga a non pochi secoli avanti Cristo; e non in Europa,

come ci si potrebbe aspettare, ma in Asia, e precisamente in India.

Evidentemente i più antichi esemplari, di cui rimane qualche documento nei

musei, erano assai rudimentali. Ma da essi traspare chiaramente l'intento di

lavorare un pezzo mediante l'azione di un apposito utensile sopra un corpo

rotante.

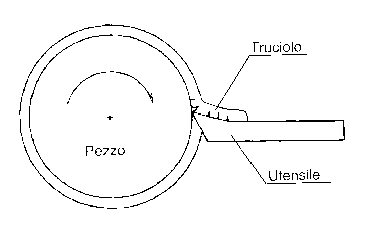

Come si intravede nella fotografia in calce, il principio di funzionamento

è ancora quello di qualche millennio fa.

Ma il progresso tecnico ha

introdotto una miriade di perfezionamenti, che hanno reso sempre più agevole

la manovra della macchina e più accurato e veloce il lavoro compiuto. Il

pezzo viene ora preso nel mandrino, quasi sempre di tipo «autocentrante»

(vedremo poi il significato di questo strano aggettivo), montato sull'albero

principale della macchina e posto in rotazione mediante un motore elettrico

per il tramite di un congegno con diversi rapporti di velocità.

Al pezzo rotante viene accostata la punta dell'utensile, che stacca (ma se

l'utensile non è ben affilato, strappa dalla superficie del pezzo un

brandello di materiale (il «truciolo»), come mostra la figura schematica qui

sotto

- Fig. 2) - (un po' esagerata nelle dimensioni).

Per poter lavorare i pezzi meccanici nelle migliori condizioni, bisogna

stabilire caso per caso -come vedremo in seguito -la velocità opportuna di

lavoro, Per poter lavorare i pezzi meccanici nelle migliori condizioni, bisogna

stabilire caso per caso -come vedremo in seguito -la velocità opportuna di

lavoro,

cioè la velocità relativa fra il pezzo in lavorazione e l'utensile

che

stacca il truciolo.

Dipendendo tale velocità dalle dimensioni del pezzo,

dalla durezza del materiale lavorato e dalle caratteristiche dell'utensile,

bisognerà ad essa

adeguare la velocità di rotazione del pezzo.

I torni industriali sono dunque dotati di una

trasmissione (più intuibile

che visibile nella fotografia allegata)

e di un cambio di velocità idoneo a

consentire per l'appunto la velocità di lavoro.

Qui giunti, sono opportune alcune precisazioni. Nelle macchine utensili in

generale, e nel tornio in particolare,

sono infatti identificabili diversi

tipi di movimento, e precisamente:

l) Il moto principale o di taglio, conferito al pezzo trascinato dal

mandrino o in altro modo:

è un moto rotatorio a velocità costante attorno ad

un asse, detto a,se del tornio;

2) Il moto di alimentazione o di avanzamento, moto rettilineo a velocità

costante, conferito all'utensile montato sul carrello portautensile in modo

ch'esso possa spostarsi sulla superficie di lavorazione, sia parallelamente

all'asse del tornio (operazione prevalente), sia perpendicolarmente, sia in

direzione inclinata rispetto all'asse del tornio.

La combinazione di questi due moti contemporanei di dice "moto di lavoro" e

può essere di vario genere

a seconda che i moti longitudinale e trasversale

del carrello siano l'uno nullo e l'altro no, oppure siano contemporanei e

variamente combinati. Questi concetti un po' complessi si chiariranno quando

ne

parleremo nell'esercizio pratico.

Testa motrice

E' attraversata dall'albero motore, detto più comunemente mandrino»,

molto robusto e forato per tutta lunghezza onde consentire la lavorazione di

barre lunghe; porta dalla parte del banco un tratto filettato, sul quale

vengono avvitati gli organi accessori di trascinamento del pezzo. Dallo

stesso lato, è dotato di una sede adatta ad alloggiare una punta conica.

Controtesta

Consta di un robusto supporto recante una sede per la contropunta, di forma

identica alla punta e contraltare a quest' ultima in modo che i loro assi

individuino l'asse del tornio: tra questa coppia di punte vengono collocati

per

la lavorazione i pezzi lunghi ( xxxxx fra le punte), mentre quelli di

lunghezza limitata trovano sufficiente supporto nel mandrino autocentrante

per la lavorazione a "balzo

Fig. 3)

|

A = motore elettrico potenza 90 W |

M = slitta trasversale |

|

B = trasmissione |

N = volantino della slitta trasversale |

|

C = pinola della testa |

O

= giide della slitta trasversale

|

|

D = Mandrino autocentrante a tre griffe |

P

= portautensili |

|

E = viti a cava esagonale della testa |

Q

= vite per il fissaggio del portautensili |

|

F = leva per spostamento della pino la |

R

= supporto della contropunta |

|

G = spina a testa esagonale |

S

= vite per il bloccaggio di R |

|

H = carrello |

T

= cannotto della contropunta |

|

K = guide longitudinali del carrello |

U

= volantino per la manovra di T |

|

I = vite di manovra longitudinale |

V

= vite per il bloccaggio di T |

|

J = volantino della vite longitudinale |

Z

= contropunta |

|

L = vite di bloccaggio del carrello |

|

|

Fig.

1)

Fig.

1)